→English →中文

生活文化学領域~学部と大学院

「生活文化学領域」(教育上の仮称)では、学部から大学院までそろっています。

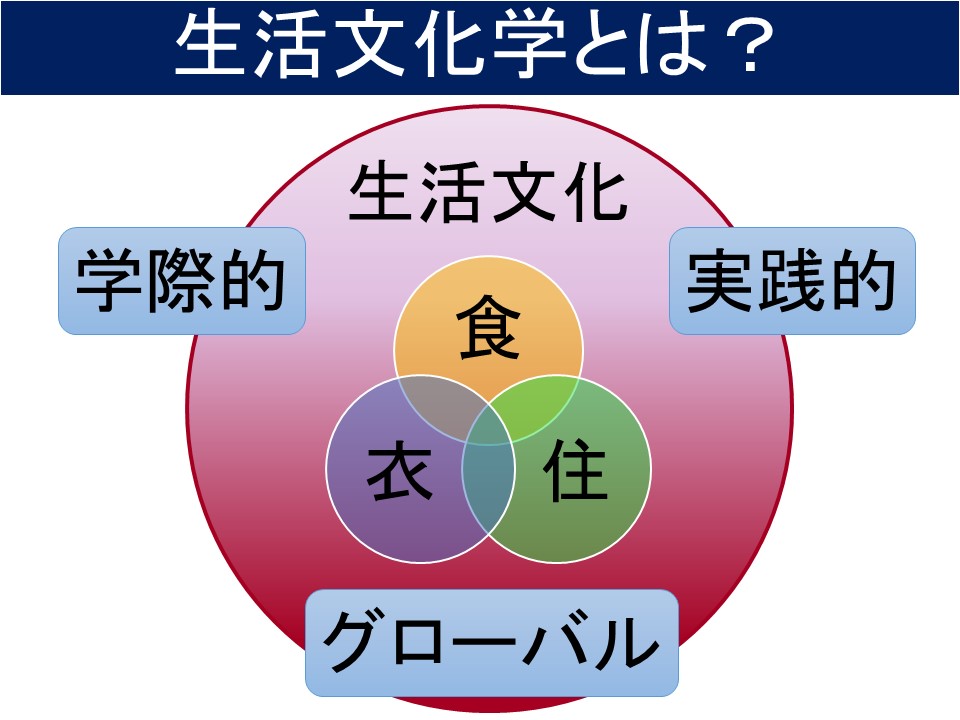

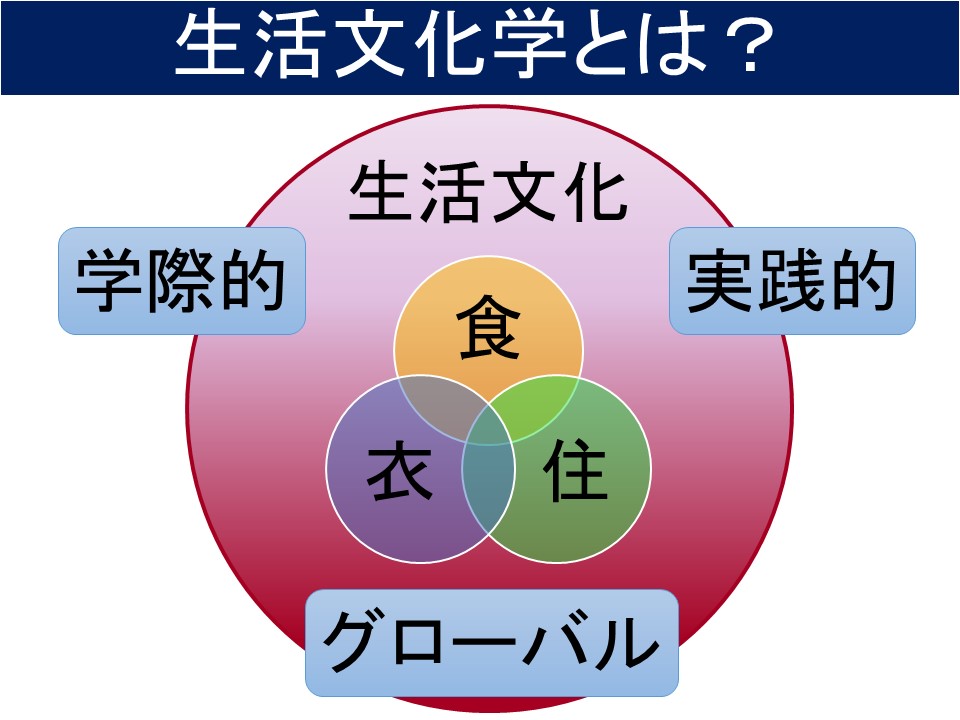

「生活文化学」とは?

学際的・実践的・グローバル

「生活文化学」は、衣・食・住を含む生活全般を「学際的・実践的・グローバル」に考察する学問領域です。

「学際的・実践的・グローバル」が何を意味するのか、簡単に説明しましょう。

❶≪学際的≫

「学際的」とは、「学問の領域を超える」という意味です。

生活文化学科には、法学・経済学・社会学などの「社会科学」、歴史学・表象論などの「人文科学」、文化人類学・心理学などの「人間科学」、そしてジェンダーなどの「新領域学問」を学ぶことができます。

その意味で、「生活文化学」は、文系・理系といった枠にとらわれず、生活のさまざまな側面に光をあて、「全体」としての「生活文化」について考えます。

❷≪実践的≫

卒論の中間発表会・ゼミでの発表

大学で学ぶといえば、「大きな教室に座って先生の授業を聞く」(講義)をイメージするかもしれませんね。もちろん、理論は重要ですが、生活文化学の特徴は 「生活実態に即して理論を検証し、生活者の目線で社会の課題を展望すること」にあります。

そのため、国内や外国の「フィールド調査」、街角に出て行き交う 人々を観察する「参与観察」、明らかにしたいテーマに即して設定する「アンケート調査」、当事者の話を聞く「聞き取り調査」を行ったり、関連施設の見学や 実態調査を行います。

また、日本社会の課題を明らかにするために、「日本の歴史」を振り返るとともに、「国際社会との比較」も学びます。

すべてが、みなさ んが自分たちで生活を築くうえで必要な知識です。

❸≪グローバル≫

アジアで生きる

わたしたちの生活は、もはや一国単位では成り立ちません。多くの食物が輸入されていますし、身につける衣服もしばしばアジア諸国でつくられています。

グローバルな視野で、ヒトの交流、モノの交易、コトの創造を考えねばなりません。それは、わたしたちがアジア社会の一員として共存し、国際社会の対等なメンバーとして互いを認め合うまなざしを培います。

科目の特徴

◆豊富なジェンダー系科目

生活文化学科では、豊富なジェンダー系科目が用意されています。「ジェンダー文化論」「ジェンダーと法」「ジェンダー・家族論」「服飾とジェンダー」「視覚表象論」などです。また、「西洋女性生活史」「女性生活史」も女性の視点に立った科目です。共学大学には少ないこれらの科目を学び、女性としての自信をつけて下さい。

また、全学共通教育科目である「ジェンダー論入門」「ジェンダーから見た人間と社会(教養コア科目)」でも、生活文化学科教員が積極的に関わっています。

◆LGBT/LGBTI(SOGI)について学ぶ

「LGBT/LGBTI(SOGI)」研究の専門家がいますので、LGBT当事者の人は安心して学べます。また、卒論テーマでLGBTを扱う学生も多くいますし、学びながら、「アライ(支援者・理解者)」を目指す人もたくさんいます。

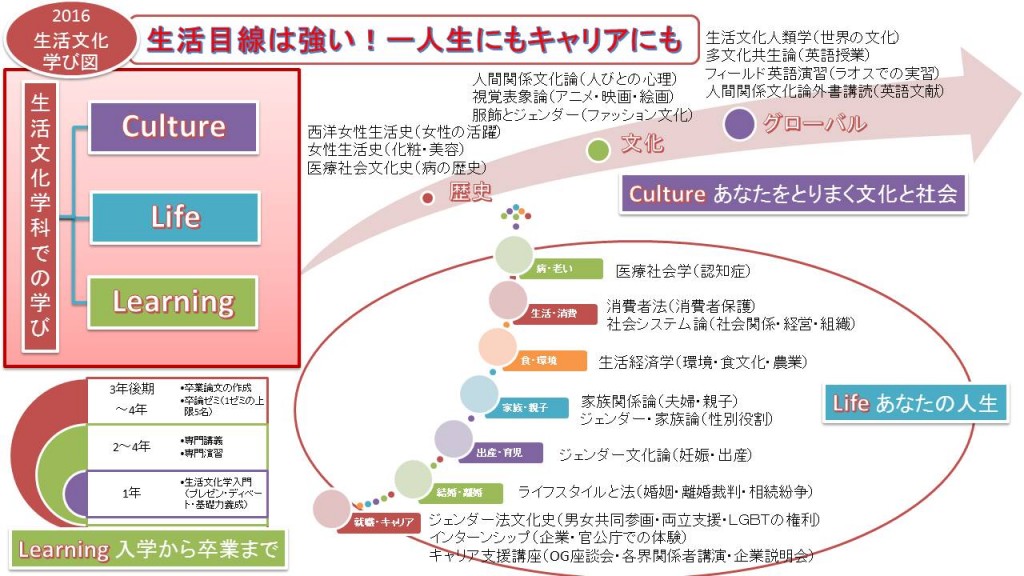

生活文化学科の「学び」からあなたは何を得るか?

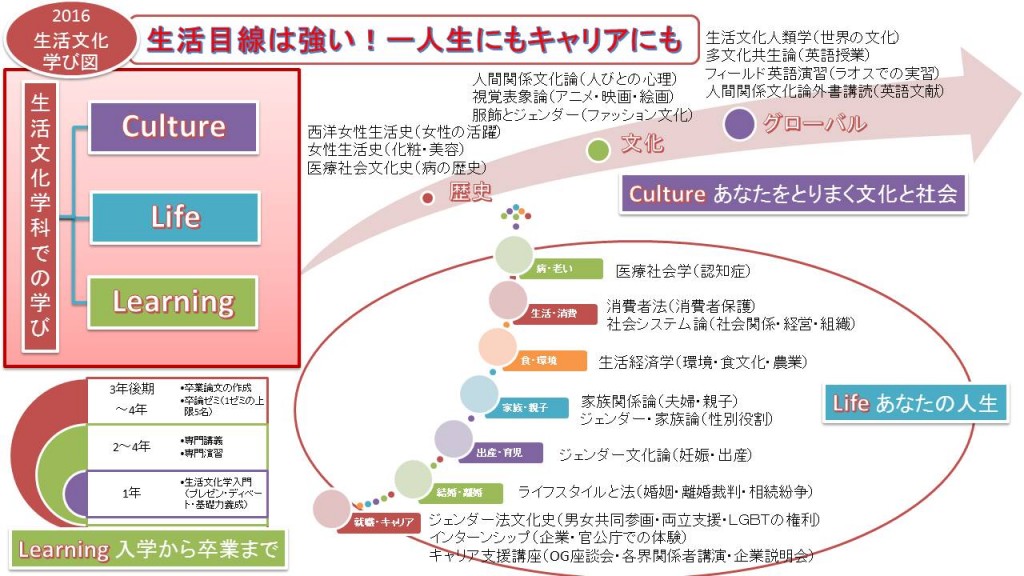

◆生活文化学科の「学び」図です。

各科目は「生活(人生)」の各局面で直面する問題に対応するよう設計されています。

また、わたしたちの生活をとりまく「文化」を幅広く知るために、歴史やグローバル社会に関する科目も設定されています。

さあ、あなたも生活文化学科の「学び」で自分を磨いてみませんか?

◆学際的・実践的・グローバルな学び

~総合的にものごとをとらえる「教養」~

生活文化学科では、衣・食・住を含む生活文化を学際的・実践的・グローバルに学ぶことができます。

複雑化・高度化・国際化した現代社会のくらしの課題を解決していくためには、これまでの学問の枠組みを超え、より総合的にものごとをとらえる「教養」が求められています。

~「専門知」をふまえた「高度な教養」~

たしかに、「教養」は、人生のどのステージでも身につけることができます。

本からでも、インターネットからでも、家族との会話や友だちとのおしゃべりを通しても、「教養」は手に入ります。

それらは、人生にとって実践的な意味をもつ大切な「教養」です。けっして無視してはいけません。

しかしながら、この生活文化学科で身につけるべき「教養」はそれらとは異なります。それは、大学での体系的な「学び」を通じて得られる「専門知」をふまえた「高度な教養」です。

~「教養の学」としての「生活文化学」~

「生活文化学」とは、まさしくこのような「専門知」をふまえた「教養の学」です。

人文社会科学のさまざまな学問分野にわたり、衣食住に関する文化や歴史、人びとの心理や人間関係、地域経済、法文化、福祉制度など、生活を知的に探求してみませんか?

◆「教養」は最良のコミュニケーション・ツール

~社会に出たあなたの姿は?~

社会に出た自分の姿を思い浮かべてみてください。あなたの前には誰がいますか?ーー会社の上司、取引先の人、大事なお客さま、あるいは、外国からやってきた外資系企業の役員ーーその人たちと、あなたはどのような会話をするでしょうか?

わたしたちはだれしも一人ひとり異なります。性別、世代、宗教、文化、人種ーーこうした違いを互いに承認しあい、その上で、対話を通して理解しあわねばなりません。相互承認と理解に必要なのは、柔軟な想像力と鋭い感受性です。

ところが、想像力も感受性も、生まれながらにわたしたちに備わっている能力ではありません。それらは、磨かれ、鍛えられねばならないのです。

~想像力と感受性を鍛えよう~

想像力と感受性を錬磨するさいの羅針盤ーーそれが「教養」です。稲穂が実るほど頭を垂れるように、教養豊かな人ほど謙虚で、異文化への理解もひとしおならず、他者が何に傷つくかにも敏感です。

「教養」はけっしてふりかざすものではありません。それは、わたしたちが信頼関係を取り結ぶための最良のコミュニケーションツールなのです。

◆求められているのは女性リーダー

~女性リーダーが必要とされるのは?~

いま、国際社会では女性リーダーが求められています。

TVニュースに目を凝らしてみてください。国際会議ではあちこちに女性の姿が見えます。政治や経済、教育分野の意思決定に女性が男性と対等に参画していなければ、もはや国際社会の理解を得られません。

では、なぜ、政治や経済の重要事を決定するときに、女性が男性と対等に参加しなければならないのでしょうか?それは、多様な視点をもたらすためです。

~グローバル社会における「共生」~

人とモノがグローバルに動く21世紀社会にあっでは、何を決めるにしても、さまざまな価値観に照らして効果を予測・検証し、より良い方向に向けて改善をはからねばなりません。

性や国家・民族・宗教の違いを超えて、異なる価値観や経験をもつ人びとが、互いに「承認」しあい、互いの文化や社会に「包摂」しあい、「共生」していくことが不可欠なのです。

これまで、多くの社会で、重要な決定は男性に委ねられてきました。しかし、同じ社会のなかでも、女性と男性ではしばしば経験や価値観が異なります。女性が自らの経験や提案を積極的に発信していくことにより、真の意味での「共生社会」を協力して作り上げることができます。

~女性リーダーにふさわしい「学び」~

生活文化学科は、重要な教育目標の一つとして、女性リーダーを育てることをめざしています。女性リーダーにふさわしい学識を身につけ、さまざまな価値観をもつ人たちとうまくコミュニケーションをするためのスキルーーすなわち「教養」を培いましょう。

「学び」の範囲は、家族や人間関係など生活に密着したことからはじまり、アジアや世界全体まで広がります。歴史を通して日本や世界を見直したり、人びとの日常行動に含まれる偏見やパターンを理論化したり、今後のリスクに対応する術を考えるなど、みなさんの興味は次々とかき立てられることでしょう。それらの「学び」のすべてが、女性リーダーへと成長するための糧となります。

~さまざまなリーダー~

リーダーは、管理職や専門職とは限りません。地域のリーダーやPTAのリーダーなど、わたしたちの暮らしのあらゆる場面において、生活目線に立つリーダーが必要とされています。生活文化学科の4年間で学んだことをまわりの人たちに還元できるすてきな女性リーダーになってください。

◆女性リーダー育成科目

奈良女子大学では、1年次から履修できる全学共通教育科目として、「女性リーダー育成科目」をもうけています。「女性リーダー論」「女性リーダーシップ演習」です。これらの科目には、生活文化学科教員が積極的に関わっています。ぜひ、受講してください。

◆新しい方向をめざして

~公私をつなぐ活躍を~

未曾有の災害。予測を超えた自然の猛威。わたしたちの生活は、さまざまなリスクと隣り合わせです。だからこそ、互いに助け合うことがいっそう強く求められています。

他者のため、社会のために尽くすこと、すなわち「公(おおやけ)」のために努力することは、結局はわたしたち自身の「私」的な日常をも豊かにします。公務員というサービス職につくのであれ、地域やNPOで名もなきボランティアとして活躍するのであれ、あなたの志はきっとあなたのまわりの人びとを幸せにするでしょう。

~「モノ」づくりから「コト」づくりへ~

グローバル時代に求められるのは、「モノ」だけではありません。「モノ」にふさわしい付加価値(「コト」)を与え、人びとの夢をかきたてるストーリーを生み出す。それこそがいま企業や個人に求められている新しい戦略です。そのためには、生活に根ざした豊かな発想力が勝負。

「モノ」づくりから「コト」づくりへ。さあ、あなたの可能性を試してみませんか?

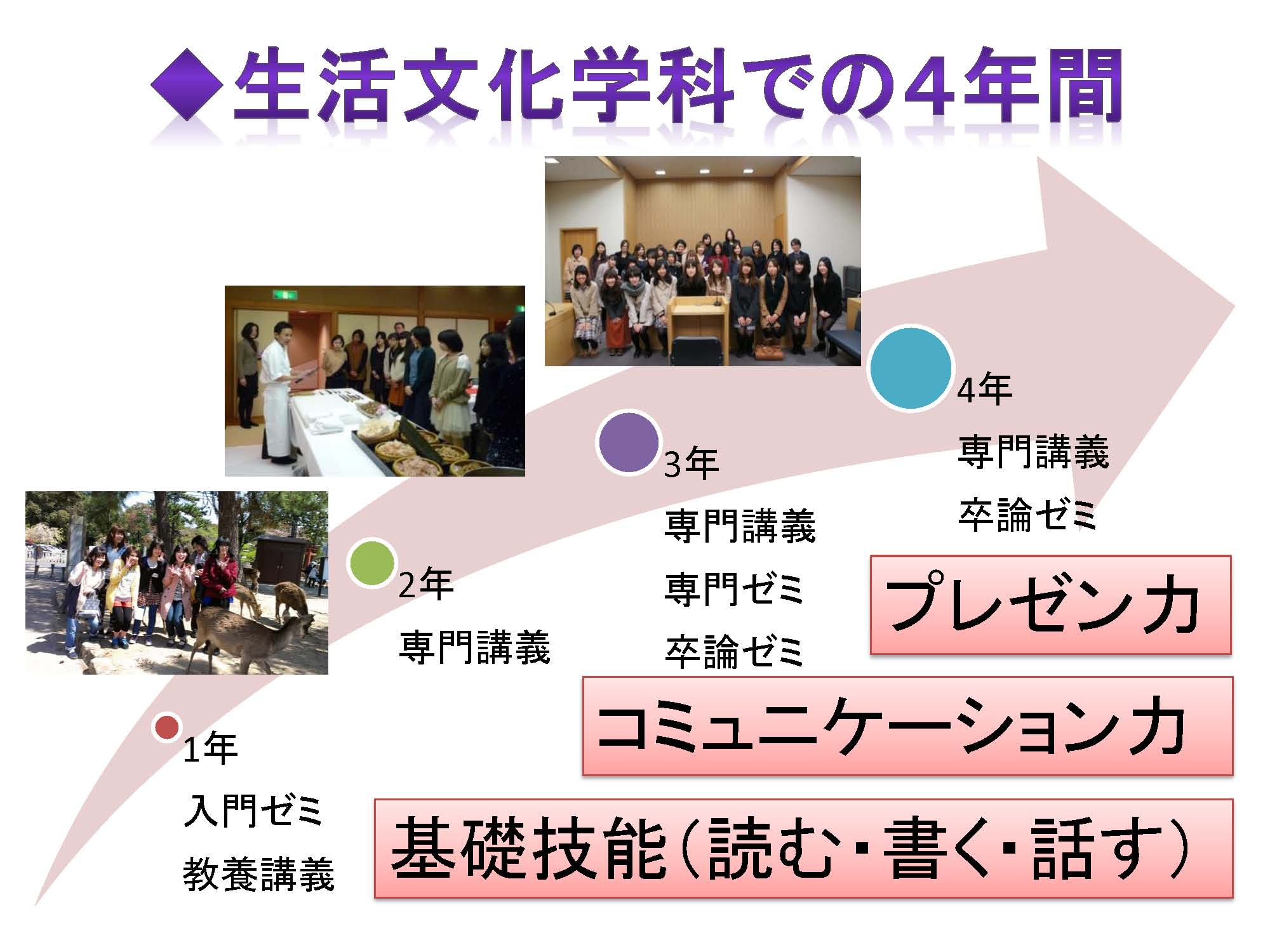

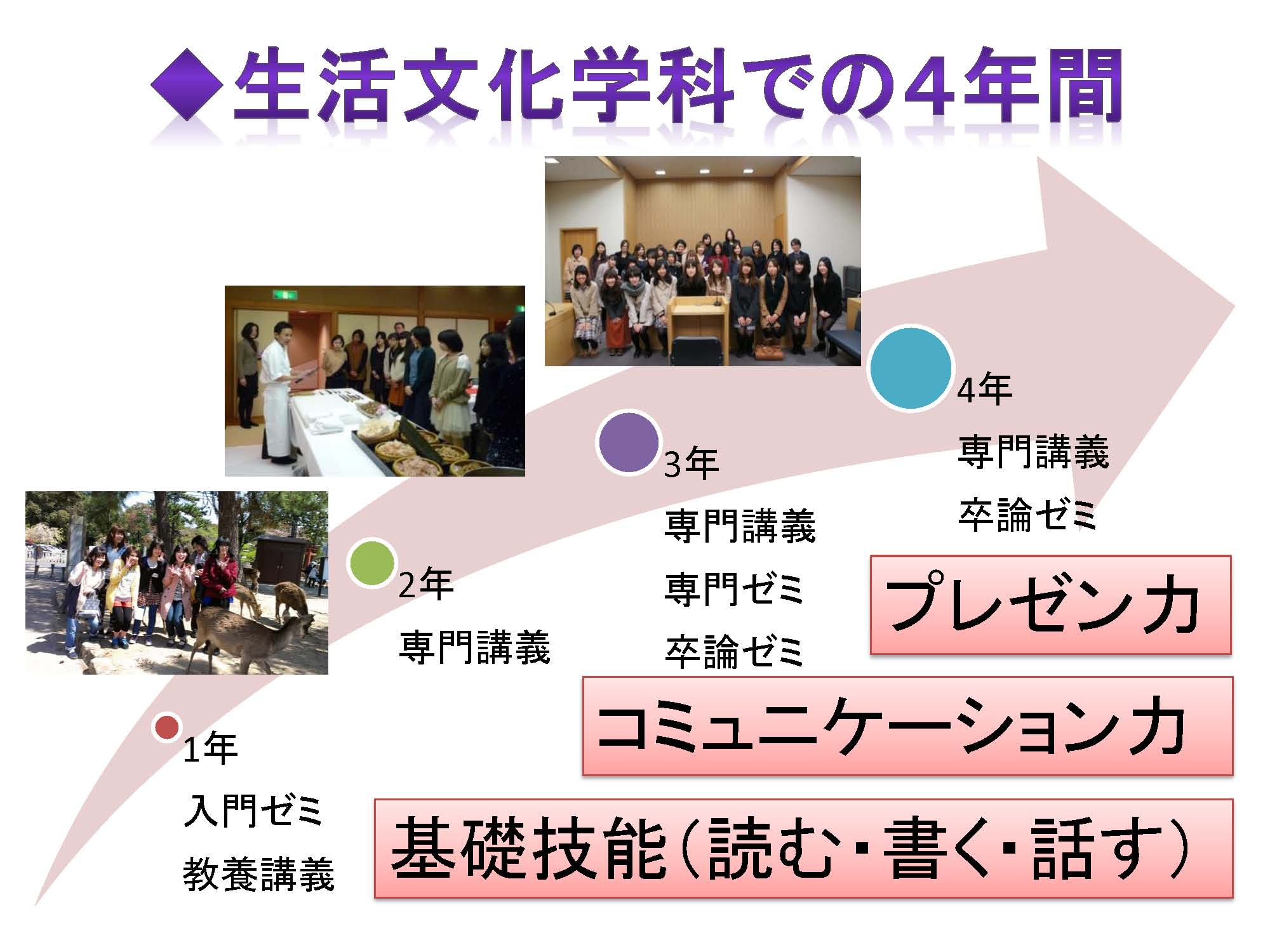

◆身につける能力

生活文化学科では、基礎技能・コミュニケーション能力・プレゼン力を高めるように、教育が工夫されています。

◆進路

卒業生は公務員、独立行政法人職員、教員、銀行、マーケティング企業、運輸・流通、情報産業、大学教員など、各界で活躍中です。

また、大学院に進学して研究 を深める人もいます。大学院進学後に、そこでのより専門的な学びを生かして、裁判所などの公的機関の職員になっていく人たちもいます。

◆取得できる資格

中学校教諭一種免許状(家庭)

高等学校教諭一種免許状(家庭)

(※他学部で一定科目を履修すれば、英語・国語・社会科などの教員免許を取得することもできます。)

学芸員

学校図書館司書教諭

社会福祉主事任用資格

◆授業履修例

●2012年入学 塩山さんからのメッセージ(下は2回生のとき=2013年度の時間割)

「私は、大学に入ってから学びたいことを探したいと思い、この学科を志望しました。

先生方の研究内容は福祉、ジェンダー、法律、経済、家族など広範囲に及び、自分が学びたいと思える研究に出会えます。友人は、将来の夢、学びたい事柄などがそれぞれ違いますが、生活文化学科では研究対象が広いため、思い思いの勉強ができます。生活環境について様々な視点から考えていくうちに違った分野も関連する、と気付き勉強が楽しくなりました。

私は今、社会に通用するリーダーシップ、スキル、メンタルを得たいと思っています。その意識で授業を受け、部活動に励む大学生活を送っています。

この学科は他学科よりも幅広い教養が身につきますし、疑問に感じた事を先生に気軽に質問でき、学習環境が整っています。

みなさんもぜひ奈良女子大学に入学して、他の大学では出会えない先生、環境、仲間と共に有意義な学生生活を送ってください。」

「学び」のための環境が整っています

共同研究室・演習室

●学生・院生用共同研究室(E棟2階・3階・D棟4階)

各教員が管理する学生・院生用の共同研究室があります。利用方法については、各教員の指示にしたがうこととなります。

●院生用共同研究室(E棟2階・3階)

前期課程院生用には共同研究室が2室あります。

後期課程院生には、指導教員によって研究環境が準備されます。

●生活文化演習室Ⅰ・Ⅱ(E棟3階)

演習科目やゼミで使う部屋が2室あります。受講生の数に応じて、教員研究室で演習やゼミを行うこともあります。

学科図書室

●生活文化学科図書室・資料室(E棟3階)

選書コーナー

●資料室の配架図書(生活文化学科学生・院生のみ貸し出し可)

①入門図書(とくに新入生のために教員が推薦した図書)

②専門推薦図書(専門科目のために教員が推薦した図書)

③選書

④教員著作(原則として貸し出し不可)

●図書室の配架図書

①専門図書

②専門学術雑誌のバックナンバー

③過去の卒業論文・修士論文・博士論文

●資料室のパソコン

資料室には、パソコンを10台設置しています。授業の準備に活用することができます。

学外研修

●在学生研修

在学生研修(川島織物を見学)

●毎年、2回生を対象に在学生研修を行っています。行き先は、毎年変わります。

●海外研修やゼミ単位での学外研修も随時行われています。